与40年前的“棉花姑娘”在北京相会

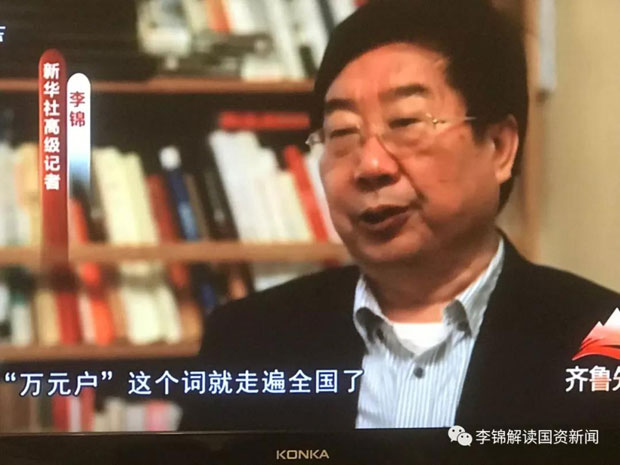

2018年12月23日,山东电视台新闻节目播发李锦当年发现与报道万元户的情况。

39年前,第一次来章丘的时候,姑娘们都没结婚,多数十八九,是名副其实的“棉花姑娘”。

今日,四十年前的"棉花姑娘"、山东省章丘市黄桑园村李爱、李爱荣专程来到国家博物馆看自己的照片。我赶到国家展览馆与他们相会。

她们已经60岁了,还是第一次到北京来,我领着她们在天安门前留个影。

半年前,我到村里,与她们中的五位在村委会前合影。

1979年她们搞五定一奖获得丰收,公社提前搞兑现。我报道并为人民日报头版并列头条刊登。这是十一届三中全会后最早的农民获得分配的图片报道。

1979年国庆期间,我来章丘县了解农村政策兑现情况,那天正在绣惠公社路边饭店吃饭,有一个从平陵公社来的司机说,他们公社有一个村13名种棉花的姑娘,每个人分到70多元钱。这在当时是一笔巨款,我觉得这是好新闻题材,立即赶往平陵公社,虽然天快黑了,但我还是从公社找辆自行车朝地里骑,在黄桑院大队长师顺奎带领下,来到成片的棉花地里。师顺奎喊了一声:“姑娘们都出来吧。”这些姑娘嘻嘻哈哈地从一人多高的棉花丛中钻出来,扛着棉花包顺着狭窄的小道往外走,拍下了一张珍贵的合影,然后回到大队部座谈。

她们在"新华社与您一起穿越时空"栏的历史照片前回顾当时农村政策落实情况,心情异常激动。回顾农村改革初期第一线的往事,畅谈40年来自已与国家变化。

在人民日报栏目前,我与棉花姑娘找到当年的人民日报版面。

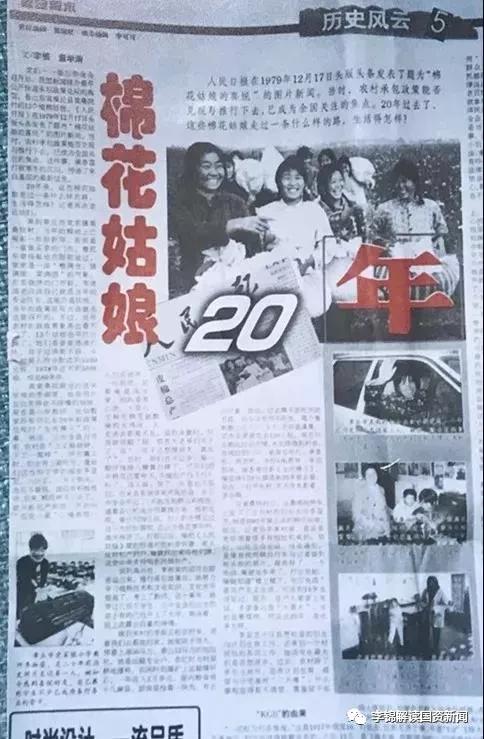

《人民日报》在12月17日的头版头条刊登了“棉花姑娘的喜悦”的照片,用了醒目的标题与全部文字说明,这是党的十一届三中全会后《人民日报》也是全国所有媒体第一次刊登政策兑现的照片。这13个棉花姑娘便是照片上的主人公。

棉花姑娘说三个没想到,40年前农民种地能从队里分到钱没想到,农民姑娘的照片能登上人民日报头版没想到,40年后自己照片到国家大展览上与李记者在这里相会没想到。

其实,1998年我第二次来章丘的时候,她们都年近40岁了,成了‘棉花妈妈’,而今又过了20年,她们的孩子都已经有了孩子,她们都已经成为“棉花奶奶”了。这是党的十一届三中全会后《人民日报》第一次刊登政策兑现典型的照片,刊发后就引起社会各界波动,国内27家大报采用,被评为1979年新华社获奖新闻作品。这则图片报道所揭示的黄桑村的一幕,是中国农村改革初期基层斗争的生动写照,从中可以看到早期改革进程的艰难曲折。也掀开了中国改革开放的序幕,成为农民种田承包到户的缩影。”

济南电视台专门来北京采访。我介绍当时的全国农村改革形势。

这则图片新闻是农村改革第一个文件的落实情况的记录。1978年12月在党的十一届三中全会文件《关于加强农业发展若干问题的决定》。这个文件在1979年9月下旬召开的十一届四中会,作了修改,并正式予以通过。文件规定:“可以按定额记工分,可以按时记工分加评议,也可以在生产队统一核算和分配的前提下,包工到作业组,联系产量计算劳动报酬,实行超产奖励。”显然,这对于让农民休养生息,提高农民的积极性,促进农业生产的发展、农村经济的繁荣,都起了重大的积极作用。这个文件的制定,是中国农业发展史上的重要突破。也是农村改革的开端。农村改革是从“包工到作业组,联系产量计算劳动报酬,”开始的,而不是包产到户开始的。

当然,我们也应当看到,这个文件虽讲加强定额管理,但特别规定“不许分田单干 ”、“不许‘包产到户’”。而对“三级所有,队为基础”的体制也没有丝毫触动,提出“要继续实行三级所有,队为基础的制度”。

党的十一届三中全会后,农村集体劳动报酬是从秋后开始的,国庆节后是第一次。农村集体“分红”有两种:一是分粮分柴禾,二是分钱。分钱全部是春节前几天。事实上,90%的村庄是分不到钱的。而章丘县这次分钱是特殊情况,党委为了落实责任制的需要而从集体提前分钱,肯定是全国第一次。至今,没有发现比这早的。

这是党的十一届三中全会后《人民日报》第一次刊登政策兑现典型的照片,刊发后就引起社会各界波动,国内27家大报采用,被评为1979年新华社获奖新闻作品。这则图片报道所揭示的黄桑村的一幕,是中国农村改革初期基层斗争的生动写照,从中可以看到早期改革进程的艰难曲折。也掀开了中国改革开放的序幕,成为农民种田承包到户的缩影。”

1979年,我来过一次。这些姑娘当时都没有结婚,正是花季时节。我让她们上了人民日报头版并列头条。她们记了一辈子,把报纸也留了一辈子。1998年,我正在西藏工作,休假时回来,到黄桑院,见到李爱荣、李山珍她们四个。我再到这里,写了她们20年的生活变化。章丘报与人民政协报都以整版介绍了。

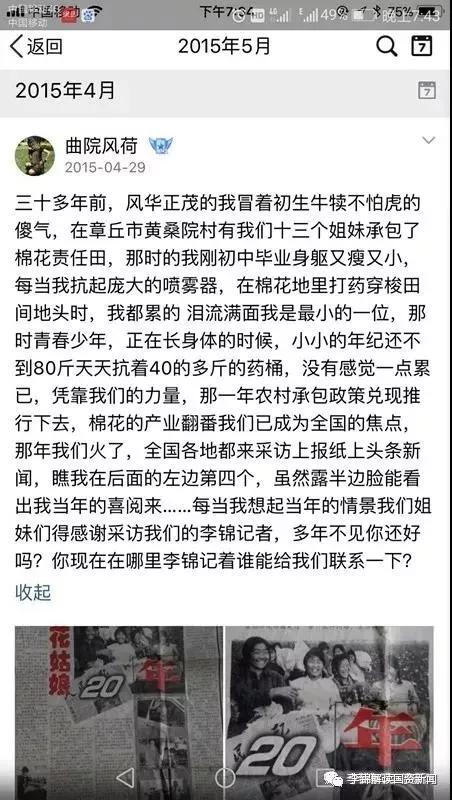

又过去17年,在2015年,棉花姑娘李云也用起了微信。有一则微信呼吁地:

李锦记者,您在哪里?

棉花姑娘李云收藏报纸40年,三年前在微信上发了寻人启事,呼唤李锦记者,您在哪里。被龙山街道办的梁主任收存着。我深感棉花姑娘对记者的有爱戴深情。

2018年5月,我再到这里,看望她们,见到其中的5位。

记者们对我与她们见面的情况予以报道。

[page]

在国家展览馆,我们从上午10点半到下午三点半,待了6个小时。我们一遍遍回忆当年的事情,啦起每个家庭的情况、儿女的情况。大家发自内心为这四十年的变化而感叹。从春天开始,总有记者采访,她们很高兴。

在展览馆,遇到一个人向观众介绍这13个棉花姑娘的事迹,她当起讲解员,介绍章丘家乡的事情很自豪。我们打断她的话,问你怎么知道的?她说,我是章丘人,是邻 村,五里远。我们说,你看看真人吧。原来她姑姑嫁在这个村,李爱荣、李爱都很熟悉的。啦起老乡来,很高兴。她又说,你就是拍照片的李记者吧?我们章丘人都知道这件事情。说着,她打开微信一看到,果然有我在章丘活动的照片。她随军在北京生活20年了。上次看过一次,没有看到,这次是专门看这张照片的。我们谈话的场面被新华社记者拍下来了。

济南电视台王磊一行来北京大专程采访、记录我们见面的场面。

中午,新华社展览办公室胡伟安排棉花姑娘吃饭,她(右二)还陪着我们看展览。我这天跑了14000步。

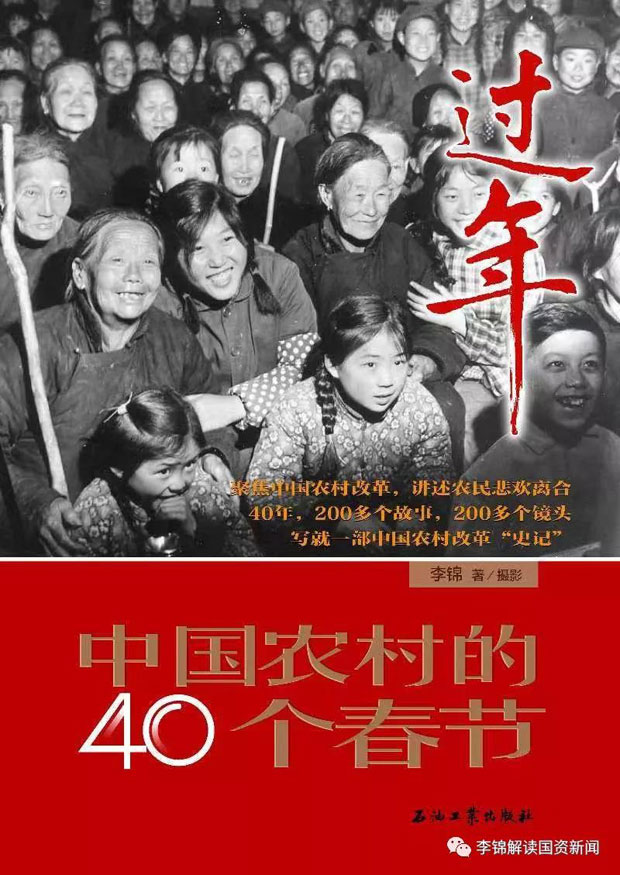

棉花姑娘的喜悦,这一节情况记录在刚刚出版的《过年---中国农村的40个春节》里,现在把这段摘录于后。

生死博斗

1979 章 丘

在十一届四中全会前,农村改革处于低潮。紧挨黄河的山东章丘县已经分开的数百个作业组全部合并了。然而,不少地方恢复大呼隆做法后,棉花长势看着差下来,棉枝长疯了,也没有人打杈。在这种情况下,有的作业组又悄悄地搞起了“五定一奖”,“包产到劳”。星火在扑灭后又暗暗地燃烧起来了。

秋收后,我正在章丘县绣惠公社路边饭店吃饭,有一个从平陵城公社来的司机说,有一个村植棉的闺女每个人分到七十多元钱。一年能分到七十多元钱,这在当时是个了不起的数字,很多大队从人民公社成立便没有得过一分钱现金。

到平陵城公社时,太阳快落山了,我马上从公社找辆自行车朝地里骑。这是一块棉花长得很高的地,闺女们弯腰在里面看不到。队长师振奎一声喊:都出来吧;领导要拍照哩。这些姑娘嘻嘻哈哈地从棉地钻出来,扛着棉花包顺着狭窄的小道往回走。

回到村里,到队长家谈话。我坐在堂屋正中的太师椅上。屋里有五六张凳子,都让干部们坐了,有队长、副队长、组长、会计、保管员与民兵排长。一大溜坐到门口。在西墙的竹床上坐着十三个姑娘,她们一个挨一个挤着,把竹床压得吱吱响 。

队长介绍,这十三个闺女包了二十亩棉花,按春天订的合同,联产到劳。原先定的每亩交70斤,他们现在亩收130斤。按合同每人奖励140元钱,先发一半。

我问:为什么要提前兑现?

队长说:大伙不相信责任制。公社看俺村棉花长得好,又是搞的责任制,搞提前兑现,把全公社的生产队长都叫来了。

我问:以前种麦没有搞责任制吗?

队长说:种麦用工少,集体与个人差不多,就这个棉花用工多,差别大。棉花搞大呼隆,肯定减少。去年才收17斤。

问:是不是天气好了才增产?

队长答:不是,是闺女们肯使劲。她们干活累倒在地里。山珍,你说说。

这个叫山珍的,16岁,手捂着嘴笑,不肯说,大家催着。没想到,她说一句,还有场“生死博斗”哩!

当里农村正在放映香港电影《生死博斗》,没想到山珍嘴里崩出这么一句。干部们一下子紧张了,会计小声却狠狠地说“你瞎说,看剥你的皮。”

姑娘们吓得一个个吐舌头,山珍被吓青了脸,泪差点掉下来。全场死一样沉寂,没有人说话。我又问七、八句,没有一个人说的。没办法,先回公社。让年龄大的李先秀、李先花和李山珍晚饭后到公社来一趟。走时,听见会计说“你们不要瞎说,记者走了,看我收拾你们”,我在院墙外面听到了。

在饭桌上,公社书记告诉说。这里有一场斗争。原来村干部,主要是会计,死命顶着,不肯兑现。硬是公社逼着,算出来的。春天“五定一奖”作业组散了后,还恢复“大寨评工记分法”。这十三个小妮子情绪低落下来,干活也不使劲了。按过去计工方法,妇女劳力再强,也是一天记八分半,像山珍这样的只能记6分。队里看。她们干活还像过去一样磨样工。队长只好发话,兑现的话还算数。这些闺女又猛干开了。特别是坐桃时,棉铃虫见桃子就钻,把桃蕊吃了。打药水要天不亮带着露水下地。山珍家弟妹4个,数她大,小学三年级就停学了。天上星亮着就下地了,干到天亮已打了3遍药水了。喝一碗稀饭又接着打。中午也不歇气,最后都倒在地里直吐白沫,被人救过来。

看棉花越长越好,要摘花了。估摸着闺女们要拿钱,村里人不愿意了,说这十几个妮子能分百十块钱,那不是反了。会计说一个人扯件涤确良小褂哄哄她们就中了,那能当真。姑娘们哭开了,可没人睬。

这时,公社分管棉花生产的副书记正为明年种植万亩棉花任务落实不下去而着急。一听说黄桑院大队二小队棉花种得好,像遇到救 兵似的。马上跑到队里看,要求大队算出账来,明天把全公社的生产队长召集来开现场会。

原来有人嘟囔:你们大老爷们拿不过小妮子,算啥。这干部不白当啦。晚上,帐算不出,明天便没法兑现。公社书记急了,深夜十一点赶到队里。说今天算不出,天亮就撤你们的职。不换思想就换人。不到一支烟功夫,数字就蹦出来了,每人奖励现金73元。

第二天上午,全公社队长都来了。书记的大嗓门响开了:不是我抬举这十来个小妮子,是国家需要棉花。都干活不下力气,磨洋工不出产量,城里人吃啥穿啥,你们靠什么养活家小?经过了春,经过夏,大家看清了吧,还是靠责任制,要包干到劳,联产计酬,没有这法不中。听的人屏心静气,会场针掉下来能听见响。

这十三个姑娘当场领到现金,多的80元,最少的也有67元 。李山珍高兴得傻了似的跑到台上,向书记“这钱真是给俺的吧”。她活了十五年,第一次手里拿过这一迭钞票,竟哭了起来。晚上,李山珍等三个人到公社时对我说,我们长这么大了,光干活,不分钱,队里评她们6分半工,出再大的力也白搭,妇女不被当人看。现在,农村搞责任制,妇女地位能提高。可是队里干部不情愿,他们没特权了,心里不甘。中午拿到钱后,会计就到她们家,说先让她们攥几天,暖暖手,知道钱是啥东西,过两天要收回去。

我安慰她们说外面都行这办法了,明年放心多种棉花。她们问,能不能把她们的事在报纸上登一下,壮壮胆。后来,人民日报在12月17日的头版头条刊登了这幅题为“棉花姑娘的喜悦”的照片,用了醒目的标题与全部文字说明,这是党的十一届三中全会后人民日报第一次刊登政策兑现典型的照片,刊发后就引起社会各界的议论。后来,这十三个棉花姑娘把报纸藏在家中,李先云把报纸掖在口袋里好几年。开始队里有干部反对包产到户,她就把报纸抖擞出来,教训他们。二十年后,我重访时见她们仍把报纸保存着,说关键时候能“镇邪”,乡里人不敢找她们事。

转自《过年---中国农村的40个春节》第81页至84页

由石油工业出版社出版的《过年---中国农村的40个春节》,记载了棉花姑娘40年前的情况。这本书已经由各地新华书店发行。