米其林餐厅:从轮胎手册到餐饮圣殿的百年传奇

米其林餐厅的起源:轮胎商人的意外遗产

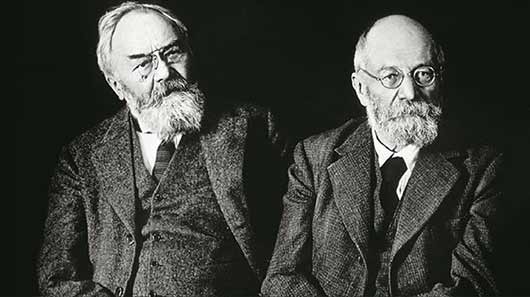

1900 年巴黎世界博览会期间,米其林轮胎公司的创始人安德烈・米其林与爱德华・米其林兄弟做出了一个影响全球餐饮界的商业决策。当时法国全国汽车不足 3000 辆,公路里程仅 3000 公里,这对轮胎销售构成严重限制。为了推动汽车旅行发展,从而增加轮胎磨损和更换需求,兄弟俩印制了 3.5 万册免费小册子,包含加油站位置、汽车维修店、旅馆及餐厅推荐等实用信息,这便是《米其林指南》的雏形。这本最初作为轮胎促销工具的手册,谁也未曾想到会在一个世纪后成为全球餐饮界的权威标准。

早期的米其林指南更像是公路旅行百科全书,直至 1920 年发生关键转折。据记载,安德烈・米其林发现自己精心制作的手册被用来垫高工作台,这让他意识到 "人只会尊重自己付费得到的东西"。于是米其林指南开始以 7 法郎定价销售,同时摒弃所有商业广告,建立严格的评审制度 —— 所有探访坚持自行付费,确保评价的客观公正性。这一转型标志着米其林指南从单纯的营销工具向专业评价体系的蜕变。

创业历程:星级标准的诞生与完善

米其林星级体系的形成经历了渐进式发展。1926 年,指南首次引入星号评级,用一颗星标记 "值得停车一试" 的优质餐厅。1931 年,三星评级体系正式确立:一星代表 "值得造访",二星意味着 "值得绕道前往",三星则象征 "值得专程旅行" 的卓越料理。这一体系确立后,米其林指南完成了从实用手册到专业美食评价体系的质变。

1933 年,米其林开始雇佣专职评审员,这些 "美食侦探" 的匿名探访机制成为维持评级公正性的核心。1936 年,米其林正式公布星级评定标准,使这一体系更加透明化。值得注意的是,早期评级仅关注菜品本身,不考虑服务、环境等因素,这种纯粹性为其后来的权威性奠定了基础。从轮胎商人到餐饮评审权威,米其林兄弟的商业智慧意外催生了全球最具影响力的餐饮评价体系。

全球化发展:味觉版图的扩张与调适

米其林指南的全球化扩张堪称一部味觉殖民与本土化适应的双重历史。1900 年诞生时仅覆盖法国本土,1931 年扩展至比利时,1954 年进入意大利,1952 年首次走出法国来到西班牙。2005 年是关键的全球化节点,米其林跨过大西洋出版美国指南,首版收录纽约市餐馆;同年 11 月,东京成为亚洲第一个被纳入评选的城市,标志着米其林正式进军亚洲市场。

2008 年 12 月,《米其林红色指南香港澳门 2009》发布,收录香港 202 家(169 家餐厅 + 33 家酒店)和澳门 49 家(33 家餐厅 + 16 家酒店),这是中国首次进入米其林版图。2016 年 9 月,《米其林指南上海 2017》发布,成为中国大陆地区第一本指南,包含 1 家三星、7 家二星和 18 家一星餐厅。随后北京(2019)、广州(2018)、成都(2022)、杭州(2023)等城市陆续加入,形成覆盖中国主要美食城市的评价网络。

中国市场呈现出独特的 "星级断层" 现象。2025 年最新发布的广州米其林指南中,三星餐厅连续 7 年空缺,维持着 3 家二星(御宝轩、江、泰安门)和 18 家一星的格局,新上榜的 CHŌWA 日法融合餐厅成为唯一新晋一星。与之形成鲜明对比的是杭州市场的蓬勃活力,2025 年指南中兰溪菜餐厅 "兰语食记" 凭借从家乡直采的青葱制作的鸡子粿和锅气十足的白辣椒小炒肉入选必比登推介,90 后主理人赵婞韡将小城烟火气带上国际评级舞台,开业仅两年就实现午市翻台四五轮的盛况。这种差异折射出米其林标准与中国饮食文化的复杂磨合 —— 在精致粤菜发源地遭遇评级瓶颈的同时,地方菜系通过 henticity(原真性)获得认可。

数字化转型成为 2020 年代的重要发展方向。2022 年,米其林完成从传统纸质出版到实时数字平台的转变,通过 Sitecore 内容管理系统和 Kafka 数据流技术,将餐厅信息更新延迟从两天缩短至近乎实时,移动端应用的推出彻底摆脱了物理载体限制。截至 2025 年,米其林指南已覆盖全球超过 60 个城市,横跨三大洲 24 个国家,评价餐馆超过 4 万家,全球销量突破 3 亿册。

社会影响力:荣耀与枷锁的双重变奏

米其林星级带来的经济效应极为显著。获得星级通常意味着营业额的大幅增长,法国勃艮第地区的小型酒庄餐厅因一星评级而客流倍增的案例屡见不鲜。在中国市场,美团数据显示 2023 年高端精致餐饮门店数量达 6835 家,同比增长 17%,"米其林效应" 功不可没。消费层级上形成明显梯度:一星餐厅人均约 1000 元,二星可达 2000 元,三星则常突破 5000 元大关。

在文化层面,米其林推动了烹饪艺术的专业化与创新。三星厨师被视为艺术家,他们对食材的极致追求不断突破餐饮边界。首尔 Mingles 餐厅主厨 Kang Min-koo 将韩国越冬泡菜与法式低温慢煮结合的创意,展示了米其林如何促进地方菜系的现代化表达。绿星餐厅则引领可持续餐饮潮流,以上海泰安门为例,通过将本地食材比例从 40% 提升至 70%,既降低成本又实践环保理念。广州兰亭永餐厅在蝉联一星的同时,因坚持可持续餐饮理念继续保有绿星荣誉,成为生态实践的典范。

然而星级光环也带来沉重负担。上海一家米其林一星餐厅的团队月薪成本高达数百万,租金和人工支出常占营业额的 70% 以上。这种压力导致 2024 年中国多地米其林餐厅集体关店,从北京 TIAGO 到上海 L’Atelier 18,从老牌中餐鼎泰丰到素食先锋山河万朵,形成令人震惊的关店潮。更深层的矛盾在于文化差异:米其林推崇的鹅肝、黑松露等昂贵食材并非中国消费者普遍喜爱,"分量少、价格贵、吃不饱" 的吐槽反映出评审标准与本地口味的脱节。2023 年上海 Ultraviolet 餐厅的食品安全争议更暴露出高端餐饮的管理隐患,多位食客在用餐后出现上吐下泻症状,引发对星级餐厅品控的质疑。

面对消费环境变化,米其林餐厅开始 "下凡" 转型。北京新荣记推出人均 398 元的家庭套餐,广州炳胜品味增设人均 150 元的早茶时段,成都玉芝兰开发 "百元川味小宴",这些调整显示出米其林餐厅正从精英专属向多元消费场景渗透。广州 2025 年榜单中,90 后主厨谭华显、侍酒师罗铭罡和服务主管何晓榆分获个人奖项,标志着年轻一代餐饮人正在重构高端餐饮的价值内涵。

最具代表性的米其林餐厅:东西方的巅峰之作

巴黎 Alain Ducasse au Plaza Athénée:三星传奇的可持续进化

在全球 143 家米其林三星餐厅中,位于巴黎黄金三角区的 Alain Ducasse au Plaza Athénée 堪称活着的传奇。自 2000 年首获三星以来,这家由 "世纪名厨" 阿兰・杜卡斯主理的餐厅已连续 25 年维持最高评级,其 2025 年菜单依然占据《米其林指南法国》的顶端位置,成为传统与创新完美融合的典范。

餐厅的空间设计本身就是一场视觉盛宴,金色与米色交织的奢华格调中,隐藏着对自然元素的精妙诠释。主厨杜卡斯提出的 "自然性"(naturalité)烹饪哲学贯穿始终 ——90% 食材来自有机认证供应商,海鲜全部通过海洋管理委员会(MSC)可持续认证,连传统法式料理中罕见的藜麦都选用法国本土培育品种。这种对生态责任的坚持使其在 2025 年同时获得绿星认证,成为高端餐饮可持续发展的标杆。

招牌菜 "慢煮鸽胸配普罗旺斯香草藜麦泥" 完美诠释其烹饪理念:布列塔尼乳鸽以 62℃低温慢煮 90 分钟,保持肉质粉红多汁;搭配的藜麦泥加入自制杏仁奶调和,取代传统奶油基底,既保留丝滑口感又降低油腻感。米其林评审特别赞赏其 "在减法烹饪中实现风味的极致平衡",这种将健康理念与法式技艺结合的创新,重新定义了 21 世纪三星料理的标准。

作为全球拥有最多三星餐厅的厨师(职业生涯中共获得 21 颗米其林星),阿兰・杜卡斯通过这家旗舰餐厅培养出 17 位星级主厨,形成独特的 "杜卡斯学派"。餐厅年度营收稳定在 500 万欧元以上,人均消费 580 欧元的定价虽引发精英化争议,但提前三个月仍一位难求的预订状况,印证了市场对其价值的认可。从经典法式奢华到可持续创新的转型,这家餐厅证明了真正的卓越在于持续进化的能力。

文化融合的中国实践

在中国米其林版图中,不同城市的餐厅呈现出各异的发展路径。广州炳胜公馆作为连续多年的一星餐厅,将传统粤式烧腊与现代摆盘结合,其招牌脆皮叉烧选用清远黑猪五花肉,通过精确控制炉温实现外皮焦脆内里多汁的口感,成为粤式烹饪技艺标准化的成功案例。而新上榜的 CHŌWA 餐厅则代表另一种路径,这家日法融合餐厅以 945 元的人均消费,将法式酱汁工艺与日式食材处理结合,其独创的 "味增黄油煎龙虾" 获得评审认可,反映出融合菜系在星级评定中的优势。

杭州 "兰语食记" 的崛起提供了地方菜系国际化的新范式。作为必比登推介餐厅,这家兰溪菜馆坚持从家乡采购食材,主厨每日手工制作的鸡子粿需精准掌控面皮厚度与火候,确保煎制后外皮金黄酥脆,内馅蛋液流淌时散发独特葱香。米其林评审特别赞赏其 "白辣椒小炒肉锅气十足",这种对中餐 "锅气" 的认可,标志着评审标准开始接纳难以量化的东方烹饪精髓。餐厅甚至开设早市提供大饼油条,将街头美食元素引入评级体系视野。

上海泰安门则展示了可持续餐饮的中国实践。作为二星餐厅,其菜单季节性更换频率高达每月一次,80% 的食材来自长三角地区农场。主厨通过减少海鲜干货使用、优化厨房能耗等措施,将碳足迹降低 30%,成为绿星评级的标杆。餐厅还建立食材溯源系统,食客可通过扫码查看每道菜的原料产地和运输路径,这种透明化操作重新定义了高端餐饮的价值构成。

香港 Amber:新晋三星的轻盈革命

2025 年港澳米其林指南中最耀眼的新星当属香港 Amber 餐厅,这家由荷兰主厨 Richard Ekkebus 主理的餐厅从二星晋升为三星,成为香港第七家三星餐厅。其脱颖而出的关键在于开创了 "轻盈法式料理" 风格 —— 完全摒弃奶制品,通过赤海胆、平原鸡等顶级食材的本味碰撞,实现无需厚重酱汁的风味平衡。

餐厅以金色和米色为主调的优雅空间,与主厨的烹饪哲学形成呼应。招牌菜 "低温慢煮乳鸽配柑橘啫喱" 将传统法式技法与亚洲味觉偏好结合:乳鸽胸以 58℃精准控温保持鲜嫩,搭配的柑橘啫喱使用日本柚子与本地柠檬混合制作,酸香层次恰好中和肉类的丰腴。米其林评审评价其 "餐盘上的元素如交响乐般和谐",这种创新既保持了法式料理的精致感,又适应了亚洲市场对清爽口味的偏好。

值得关注的是,Amber 同时获得 2025 年绿星认证,其可持续举措包括与香港本地农场合作培育特色蔬菜,建立海鲜可追溯系统,以及厨房废弃物转化为有机肥料的闭环处理。这种将环保理念与烹饪创新结合的实践,代表了亚洲三星餐厅的新发展方向。

米其林评定规则:匿名体系下的味觉密码

米其林星级的神秘性很大程度上源于其评审制度的严苛与保密。自 1933 年以来,评审员就成为米其林指南的核心资产,这些 "舌尖上的特工" 必须具备至少 10 年的酒店与餐饮行业经验,拥有敏锐的味觉分辨能力,能够抛开个人偏好客观评估,并熟悉世界各地的食材与风土文化。他们大多毕业自世界顶尖酒店管理学院,在申请工作前已有 5 至 10 年餐饮行业经验,每年要进行 250 多次匿名用餐,像普通顾客一样预订、点餐、付费,确保评价的真实性。

星级评定严格遵循五大标准:食材品质、烹饪技巧与味道驾驭能力、味道的融合度、料理展现的个性,以及多次造访保持的一致性。值得注意的是,米其林星级仅关注菜品本身,服务质量、餐厅装潢等因素虽会被记录,但不影响星级评定。这种对烹饪本质的聚焦,使其标准具有跨文化比较的可能,但也引发了关于是否忽视餐饮整体体验的争议。

在中国市场,评审标准正经历本土化调整。针对中餐特色,评审员开始接受 "锅气"、"火候" 等感性评价维度,杭州兰语食记的案例显示,手工制作工艺和在地食材采购已成为重要加分项。除了星级体系,米其林还发展出必比登推荐(性价比之选)和绿星(可持续发展实践)等补充评价,形成多层次的餐饮评价体系。2025 年广州指南中,45 家必比登餐厅涵盖从炖品皇到牛杂店的多样选择,显示出评级体系向市井美食的渗透。

运营机制:全球化网络的质量管控

米其林指南的运营机制建立在三大支柱之上:专业评审团队、数字化技术支撑和持续的标准调适。在人员架构上,评审员作为全职职员,需要频繁外出用餐以积累丰富的餐饮经验,从而为消费者提供最佳建议。他们负责评价三大洲 24 个国家超过 4 万家酒店及餐馆,并且在世界各地居住及工作,确保对不同地域饮食文化的深入理解。

数字化转型成为米其林维持影响力的关键一步。2022 年通过 Sitecore 内容管理系统和 Kafka 数据流技术,米其林将餐厅信息更新从两天延迟缩短至近乎实时。2025 年的实时评分系统更通过 AI 算法分析海量用户反馈,为匿名评审提供区域性口味参考,使标准既有刚性底线又具弹性空间,更好地平衡了全球化标准与本地化需求。

在区域运营上,米其林采取 "全球标准 + 本地适应" 的策略。进入中国市场时,虽然核心的五星评价标准保持一致,但进行了显著调整:在广州设立侍酒师奖项呼应中餐配酒的新兴需求,在杭州增加地方菜系比重,在上海强化可持续餐饮指标。这种弹性机制使其能够在保持权威性的同时,不断扩大在中国市场的覆盖范围 —— 从 2016 年上海单城指南,发展到 2025 年涵盖京沪广深蓉杭等多个城市的评价网络。

从轮胎手册到餐饮圣经,米其林用一个多世纪的时间完成了惊人蜕变。在中国市场,它既遭遇三星空缺的评级困境,也见证地方小吃的国际认可;既承受价格虚高的舆论批评,也推动餐饮品质的整体提升。这个过程中最深刻的启示在于:当法国轮胎商人的商业智慧遇上中国的饮食哲学,碰撞出的不仅是星级餐厅的榜单,更是一场关于味觉主权的跨文化对话。未来米其林的中国故事,将取决于其能否真正理解 "食在中国" 的文化精髓,让星级标准成为激活传统烹饪智慧的催化剂而非束缚。

(注:文档部分内容由 AI 生成)