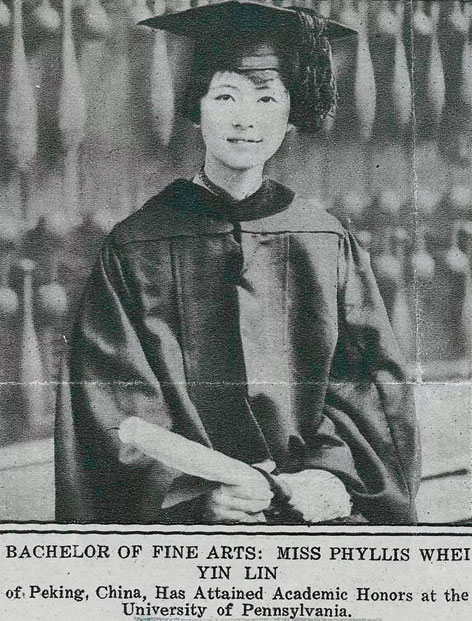

▲林徽因大学毕业照。

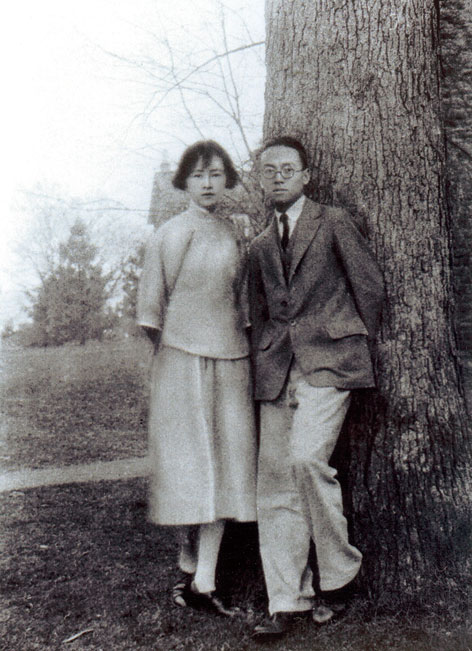

▲林徽因与梁思成在美国。林徽因家属供图

新华每日电讯记者刘梦妮

“在明年5月18日的毕业典礼上,将向林徽因——这位现代中国最著名的女性建筑学家,颁发迟到的建筑学学士学位。”

当地时间10月15日,美国宾夕法尼亚大学(以下简称宾大)发布了上述消息。

100年前,宾大建筑系拒绝了这位中国女性的入学申请,她只能入读美术系,毕业时获美术学学士学位。

如今,宾大主动提出追授她建筑学学士学位。

明年,是林徽因诞辰120周年,也是她入学宾大100周年。届时,宾大将正式授予林徽因建筑学学士学位证书,林徽因家属及相关机构人员也将受邀参与见证这一历史时刻。

“百年之后,母亲得到她母校的承认,让我想起她当年选择建筑专业时的勇敢与坚定。她用自己的一生证明,她是一位真正的建筑师。”林徽因女儿、94岁的梁再冰感慨。

“我们在纠正历史上的错误”

“我们在纠正历史上的错误。”谈起追授林徽因学位的决定,宾大韦茨曼设计学院院长弗里茨·斯坦纳说。

韦茨曼设计学院就是林徽因和梁思成当年就读的美术学院,梁思成读建筑系,林徽因读美术系。

8月下旬,林徽因外孙女于葵应邀前往宾大,交流追授学位一事。“在宾大,追授学位需要一系列认真、严格的评估,整个过程中,我能感受到学校老师和管理部门对追授林徽因建筑学位的一致认可。”于葵告诉记者。

追授林徽因学位的缘起,是一场展览。

2022年1月,“中国建造:现代建筑百年对话”在宾大举办。展览由宾大韦茨曼设计学院副教授林中杰、东南大学建筑学院教授童明、同济大学建筑与城市规划学院教授李翔宁共同策划,展示了1918年至1941年间,20多位来自中国的学建筑的学生在宾大的学习生活,以及他们回到中国后所创造的辉煌事业。其中一块展板呈现了这些学生在宾大的详细时间轴,包括入学时间、学位信息、毕业时间等。

“当时我们院长看到这个展板,发现除了个别退学的学生,林徽因是这些人里唯一没拿到建筑学位的,觉得有点难以理解,所以他就去探寻这件事。”林中杰说。

“我请建筑档案馆馆长威廉·惠特克协助查阅了林徽因的学习档案。”弗里茨·斯坦纳发现,原来,林徽因完成了建筑学学士学位所需的大部分课程,因为她到宾大就是想学建筑。但建筑系有些课程,当时在宾大被认为是不适合女生的,比如使用男性模特的人体写生课,以及需要去建筑工地的建筑施工课等。因此,林徽因入学时没能进入建筑系,最后拿的是美术学学士学位。

“但她建筑学的成绩非常出色,有的课程还超过了那些男同学。”弗里茨·斯坦纳说。

2023年春天,韦茨曼设计学院院长办公室为学院领导和全体教师准备了一份书面提案,提议追授林徽因建筑学学士学位。提案中,有林徽因的成绩单,她对攻读建筑学学士学位的兴趣,以及她回国后在建筑领域的重要成就。

林中杰曾翻阅过这份提案,他发现,学院还细心准备了日后成为著名建筑师的梁思成、童寯、路易斯·康的成绩单,并与林徽因的进行对比。“这足以证明,和建筑系最优秀的学生比,林徽因毫不逊色。”林中杰说。

“我们在内部会议上进行了讨论,所有出席会议的人,都支持这一提议。”弗里茨·斯坦纳告诉记者。于是,韦茨曼设计学院便向学校正式提交了追授林徽因学位的申请。

这一申请由学校教务长办公室审查后批准,再由负责颁发文凭的大学秘书办公室发布正式通知。

“宾大的决定,既是迟到的承认,也是一种表彰,弥补了时代局限所造成的遗憾,有着特别的历史意义。”童明说。

“相比美国大学里比较常见的荣誉博士学位,追授林徽因的学位要求更加严格,需要实实在在地修读相关课程。她的学位证书跟我们现在授予毕业生的一样,是一份很正式的拉丁文证书,只是上面的时间是1927年,也就是林徽因毕业那一年。”林中杰解释。

“林徽因是一位优秀的学生,她后来在建筑领域也取得了成功。”弗里茨·斯坦纳说,“她和其他早期的女学生,面对阻碍所展现出的勇气、创造力和决心,值得我们赞颂。”

“我衷心地赞扬她……”

“林徽因在宾大接受了很好的建筑教育,她后来在建筑史、建筑设计、建筑教育领域的成就都与此有关。”故宫研究院建筑文化研究所所长王军说。

这一切的开端,是林徽因选定建筑专业时的勇敢与坚定。

1920年春天,16岁的林徽因跟随父亲林长民来到英国。欧洲的古典建筑,让她有了学习建筑的梦想。她还从一位英国女性朋友处了解到,建筑不仅仅是盖房子,还是一门综合科学与美术的学科。

第二年秋天,林徽因回到中国。当时,梁思成在清华就读,正在考虑未来留学美国的专业。林徽因向他描述了她所了解的建筑学——一项可以将美术创造和实际用途结合起来的事业。那时中国还没有专门的建筑学科,但在林徽因的热情“鼓动”下,梁思成也对这一领域产生了浓厚的兴趣。就这样,他们一起选定了建筑学作为终身事业。

过去有一个传言,林徽因是到了宾大后才发现建筑系不收女生,只能选择美术系。但宾大城市研究所及香港大学科斯产权研究中心资深研究员黄振翔查阅宾大“院长档案”后发现,事实上,林徽因在1923年,即她出国前一年,已经知晓宾大建筑系不招收女生了。

1923年11月至1924年3月,北京中国妇女出国留学委员会秘书和林长民所拜托的中国驻美公使馆工作人员,都多次联系当时宾大的美术学院院长,希望对方能通融让林徽因入读建筑系,但得到的回答都是宾大建筑系无法录取女生,因为有部分课程女生无法修读。

但林徽因依然坚持要念宾大建筑系,于是,她退而求其次进入宾大美术系,同时选修建筑系课程。“我们现在无法猜测她作出这一选择的原因。可能是她不愿与梁思成分开,也可能是因为当时宾大的建筑系是美国最好的。”黄振翔说。

“那会儿宾大是美国建筑教育的一个重镇。保罗·克瑞把巴黎美术学院的教学方法带到了宾大,梁思成和林徽因都接受了非常严格的西方古典主义建筑教育。”王军说。

黄振翔介绍,当时宾大美术学院有建筑、美术、音乐和园林建筑学四个专业,建筑系要修满104个学分才能拿到学位,按四年制计算,平均每学年26学分,而美术系只需要72个学分,平均每学年18学分。

1924年9月,林徽因进入宾大美术学院美术系,她第一个学年就修读了29个学分。“很明显,她想以最快的速度念完美术系的必修课,以便腾出时间修读建筑学课程。”黄振翔说。

进入宾大的第二年,林徽因由大一直接跳级到大三。从这以后,她把大部分精力都用在了建筑学课程上。到1927年2月毕业时,除了不让女生修读的科目,其余所有建筑学课程她都修读了。之后,她又以特别生的身份修读了1个学分的建筑学硕士学位课程。

黄振翔在比较林徽因和梁思成所修读的建筑学科目后发现,除去女性不能修读的课程,林徽因的建筑学学分正好跟梁思成一样,成绩也不相上下。

“在宾大,林徽因修读了美术系和建筑系共33门本科课程与1门研究生课程,共拿了十个优、十个良。可以看出她的学习成绩特别好,用今天的话来说,她是个学霸。”黄振翔说。

因其极为优异的成绩,1925年秋季学期,林徽因开始担任宾大建筑系兼职助教,到1926-1927学年,她又成为宾大建筑系指导教师,后者需要独立授课,通常由成绩优秀的研究生或校外人士担任。黄振翔认为,由此可见林徽因在建筑学科的成绩已得到学校认可。

1927年2月27日,曾拒绝林徽因入读建筑系的美术学院院长在给林徽因的推荐信上写道:“在学业的追求上,林徽因小姐极度认真且成绩优异。她每年学习的科目数量比一般学生多。因她的卓越成绩,她被选为兼职的学生指导教师。林徽因小姐在品格、教养、心智和天赋方面,都显示最佳的素质。我衷心地赞扬她……”

打击与磨合

在宾大,林徽因努力打破性别偏见,取得了优异成绩。然而,也是在这期间,她遭受了有生以来最大的打击。

1925年12月24日,林长民在参与讨伐张作霖的战事中,被流弹击中遇难。消息传到美国,林徽因悲痛欲绝。“林长民的去世对林徽因的打击很大。一方面是感情上,他们父女感情很深;一方面是经济上,林徽因是半官费生,另一半学费都是她爸爸筹的。”于葵解释说。

林长民的离世,让林家失去主心骨和经济来源。林徽因曾打算回国,作为林家长女,她觉得自己有义务照顾好母亲和弟弟妹妹的生活。

此时,梁启超给予了林徽因精神和经济上的支持。得知林长民遇难的消息,他立即写信给梁思成,叮嘱他:“徽音(注:林徽因曾用名林徽音,下同)遭此惨痛,唯一的伴侣,唯一的安慰,就只靠你。你要自己镇静着,才能安慰她。”又让梁思成转告林徽因:“林叔的女儿,就是我的女儿,何况更加以你们两个的关系。我从今以后,把她和思庄一样的看待,在无可慰藉之中,我愿意她领受我这种十二分的同情,渡过她目前的苦境。她要鼓起勇气,发挥她的天才,完成她的学问,将来和你共同努力,替中国艺术界有点贡献,才不愧为林叔叔的好孩子。”他还细心考虑到林徽因接下来的学费问题:“徽音留学总要以和你同时归国为度。学费不成问题,只算我多一个女儿在外留学便了,你们更不必因此着急。”

林徽因的母亲虽然不识字,但在此关头也让梁启超转告林徽因:“自己保养身体,此时不必回国。”

林徽因最终决定在宾大继续学业。黄振翔在整理、研究林徽因这一学年所修科目后发现:“她没有因为丧父而在学业上慢下来。”

也是在宾大,林徽因与梁思成开始了建筑事业上的磨合。梁再冰曾回忆:“爹爹在建筑绘画方面以精美细致见长,而妈妈画的图则不如爸爸的干净漂亮。他们两人有时能够合作,相互取长补短,有时则互不相让,陷入争吵。”

但这些争吵,也让二人得到思想的交流与碰撞,为他们未来在建筑事业上的合作奠定了基础。

林徽因曾对梁再冰说起一件趣事。一次设计圣诞卡的作业,林徽因有一个比较新颖的灵感,梁思成也赞成,但梁思成认为必须由他来绘图,才能尽善尽美。林徽因不同意,她说同学们都认得他俩的绘图风格,如果由梁思成画,大家一眼就能认出“枪手”。但梁思成仍坚持由他来画,两人还为此吵了一架。

不知道这次作业最终由谁执笔。但宾大档案馆至今保存着一张林徽因设计的圣诞卡,1926年冬天,这张卡片获得宾大美术学院圣诞卡设计比赛第一名。

谈起林徽因在宾大的岁月,童明认为有个细节很有意思。上世纪80年代,费慰梅在撰写梁思成和林徽因的传记时,曾去宾大采访他们还健在的美国同学。有同学回忆,中国学生大多相对刻板,除了林徽因和陈植。

“陈植是一位男生,他个性开朗,才华横溢。林徽因则异乎寻常的聪明、活泼、美丽,跟大家印象中的中国传统女性是完全不同的。”童明解释说,“在上个世纪20年代,中国女性能够以这样一种非常现代、阳光的姿态出现,并且方方面面都如此优秀,这是超越时代认知的。”

order与斗栱

“……独此《营造法式》三十六卷岿然尚存。其书义例至精图样之完美,在古籍中更喜于此。一千年前有此杰作,可为吾族文化之光宠也。朱桂辛校印甫竣赠我,此本遂以寄思成、徽音,俾永宝之。”

1925年,梁思成和林徽因收到梁启超寄来的仿宋陶本《营造法式》。这部著作对当时的梁林二人犹如天书,但从此以后,这本古代建筑术书就成为他们人生与治学的引领。后来,他们把结婚的日子定在1928年3月21日,3月21日正是《营造法式》作者李诫纪念碑上的日期。他们的儿子取名“从诫”,也是取“追随李诫”之意。

再后来,他们携手对《营造法式》进行了破解,这和他们在宾大的学习也有深刻关联。王军告诉记者,学习西方古典主义建筑构造,需要从order(柱式)入手,学习以柱径为度量单位的模数化设计手法。梁思成和林徽因了解西方order(柱式)这套模数体系后,再研究中国建筑,也很快看到中国“以材为祖”,即以斗栱的横截面为一个度量单位的模数体系。

“这一重要发现,一下子把中国建筑史的一个大难题给解决了,可以说是对人类建筑史研究的重大贡献。”王军说。

在宾大,林徽因和梁思成一边系统学习西方建筑体系,一边下决心投身中国建筑的研究。1926年,林徽因在接受费城一家报纸采访时说:“等我回到中国,我要带回什么是东西方碰撞的真正含义。令人沮丧的是,在所谓的‘和世界接轨’的口号下,我们自己国家独特的原创艺术正在被践踏。应该有一场运动,去向中国人展示,西方人在艺术、文学、音乐、戏剧上的成就。但是,绝不是要以此去取代我们自己的东西。”

她用一生实践了她学生时代的心愿。

“建筑师林徽因”

1946年,与林徽因在建筑领域携手耕耘半生后,梁思成在一生重要的学术成果《图像中国建筑史》的序言中,写下这么一段话:“我要感谢我的妻子、同事、旧日的同窗林徽因。二十多年来,她在我们共同的事业中不懈地贡献着力量。从在大学建筑系求学的时代起,我们就互相为对方‘干苦力活’,以后,在大部分的实地调查中,她又与我做伴,有过许多重要的发现,并对众多的建筑物进行过实测和草绘。近年来,她虽罹患重病,却仍葆其天赋的机敏与坚毅;在战争时期的艰苦日子里,营造学社的学术精神和士气得以维持,主要应归功于她。没有她的合作与启迪,无论是本书的撰写,还是我对中国建筑的任何一项研究工作,都是不可能成功的。”

在梁思成心目中,林徽因对于他和他的建筑事业的重要性是无与伦比的。许多学者与亲友谈起梁林二人的建筑事业,也将他们视为“一体的”“不可分的”。

也有学者认为,林徽因不仅仅是梁思成的支持者与合作者,更是中国建筑学科的奠基人。

“林徽因是最早对中国传统建筑做出理论定义的学者。”南京大学建筑学院教授赵辰说,他以林徽因完成于1932年的《论中国建筑之几个特征》和完成于1934年的《清式营造则例·绪论》为例,“多年来,我们用于分析评价中国建筑的理论要点和基本框架,多半都出于这两篇文章。”

“而且,从林徽因的文字中可以看到,她的文化自信,在当时是无与伦比的。”赵辰说。

“林徽因和梁思成一起开创了中国传统建筑的调研工作,他们几乎是从无到有地建立了中国传统木构建筑的研究系统。直到今天,这个系统都难以被取代。”童明说。但在他看来,林徽因更加深远的贡献,是为建筑学理论提供了非常重要的独特见解,“调研古建筑更多是做研究,但建筑这门专业,还需要思想和精神的视角,林徽因在她早期的文章中,提供了这样的视角。”

童明以“建筑意”为例。1932年,林徽因在《平郊建筑杂录》中写道:“无论哪一个巍峨的古城楼,或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说,乃至于歌唱,时间上漫不可信的变迁;由温雅的儿女佳话,到流血成渠的杀戮。他们所给的‘意’的确是‘诗’与‘画’的。但是建筑师要郑重郑重的声明,那里面还有超出这‘诗画’以外的意存在……即不叫他做‘建筑意’,我们也得要临时给他制造个同样狂妄的名词。”

“中国传统建筑不仅表现为物质性的外观,更多还在于精神内涵。那么,提炼出这种精神内涵,是中国建筑走向世界并在世界文明史上占有一席之地的重要因素。‘建筑意’的提法,就非常鲜明且准确地抓住了中国传统建筑内涵,这是林徽因在建筑专业领域非常重要的贡献。”童明说。

赵辰也很欣赏林徽因关于“建筑意”的定义,他认为这是林徽因的文艺天赋在建筑领域的诗意展现,其含义既有建筑美学的核心价值,又在审美概念上延展更广一些。

在他看来,林徽因的成就,根本不用学位来证明。“我倒是觉得她没有学位还取得了那样的成就,反而显得更加伟大。”赵辰笑着说。

赵辰还特别提到林徽因对民居的研究。1945年,在最后一期《中国营造学社汇刊》上,林徽因发表《现代住宅设计的参考》,详细介绍了同一时期西方国家对战后新型住宅小区的建设情况。二战后,西方国家开始规划为普通人设计建筑,林徽因以超前的眼光,意识到战后中国也应该这样做。

“在当时的环境下,林徽因有这样的学术眼光是非常难得的。”赵辰说。

那时的林徽因,已在生死边缘挣扎多时。“她生命垂危,又在李庄那么一个环境,但她当时写的东西,她思考的问题,她想要做的事情,都是最前卫的,跟世界同步的。”于葵说。

因为战争损坏了健康,1955年,林徽因离世。除了建筑领域的成就,她还是诗人,是作家,是工艺美术家,是舞台设计师,但爱她懂她的梁思成,在她的墓碑上刻下“建筑师林徽因墓”。

勇敢与坚定

诚如梁从诫所言:“母亲的一生中,有过一些神采飞扬的时刻,但总的来说,艰辛却多于顺利。”然而就在那些艰辛中,当年选定建筑事业时的勇敢与坚定,在林徽因身上一次次闪现。

“新近有几个死心眼的建筑师,放弃了他们盖洋房的好机会,卷了铺盖到各处测绘几百年前他们同行中的先进,用他们当时的一切聪明技艺,所盖惊人的伟大建筑物。”这是1933年10月,林徽因发表在《大公报》上的《闲谈关于古代建筑的一点消息》。她用幽默又自豪的口吻,介绍梁思成和营造学社的同仁们穿行华北大地、实地考察测绘古建筑的选择,其实说的也是她自己。在那个兵匪横行、交通落后的年代,这样的选择是需要勇气的。

“说到打仗,你别过于悲观,我们还许要吃苦,可是我们不能不争到一种翻身的地步。”这是1937年12月,林徽因写给沈从文的信。当时,她刚从北京辗转几个月到达昆明,一路上可以说是九死一生。在长沙,他们的住所被炸毁,她和梁思成一人抱着一个孩子飞奔下楼,被炸弹震倒。在晃县(今湖南新晃),她高烧整整两周,一度烧到41摄氏度,命悬一线……刚经历了这一切的她,谈到将来,字里行间依然流露出坚定与勇敢。

“现在我正在写作,我希望有一群秘书和高效的打字机声音,声音大到足以淹没我们每天必须听到的空袭警报和炮弹声音。无需担心,面对这一切我们已经变得愈加冷静。每次炮弹袭击后,我们都像专家一样评论一番——这是否算得上‘非常温和的一次’。”这是1939年,林徽因给好友费慰梅的信,可以看到面对日复一日的轰炸,她所持有的幽默与乐观。而就是在这样的环境下,她和梁思成一起,开始尝试恢复营造学社的工作。

“营造学社一定要坚持下去!”这是梁再冰记忆中,躺在李庄病床上的林徽因,一遍遍对梁思成说的话。此时,由于营造学社经费断绝,在李庄的生活几乎陷入绝境,跟梁思成共事多年的同事不得不先后离开另谋职业,但林徽因依然坚守着,她协助梁思成完成酝酿已久的《中国建筑史》,并恢复了中断7年的《中国营造学社汇刊》。“那时的母亲简直是拼其性命,全身心地投入,去帮助父亲和营造学社继续坚持下去。”梁再冰说。

“为什么我们在博物馆的玻璃橱里那么精心地保存起几块出土的残砖碎瓦,同时却又要亲手去把保存完好的世界惟一的这处雄伟古建筑拆得片瓦不留呢?”这是梁从诫记忆中母亲痛苦的质问。上世纪50年代初,面对北京古城墙与古建筑的拆除,林徽因和梁思成一道,据理力争,甚至激烈抗议,勇敢发出建筑专业人士的声音。

……

这些,似乎都能让人看到当年那个坚定要读建筑系,多修读了那么多学分仍获得优异成绩,父亲去世的沉重打击也不曾让她在学业上慢下来的女孩。

而100年后宾大追授学位的决定,也是对100年前那个中国女孩的勇敢与坚定一个最好的回应吧。

京公网安备:11010502040741号

京公网安备:11010502040741号